김원하의 취중진담

제사 지낼 때처럼 술 마시면 탈 없다

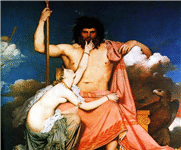

술은 제사를 받드는데 꼭 있어야 하는 숭고한 음식 가운데 하나다. 제사를 지낸 다는 것은 조상을 기억하고 숭배하기 위한 의식이다. 이때의 술은 조상과 소통을 하기 위한 매개체 중 하나다. 왜냐하면 술은 신들만이 마시던 것으로 술을 올리므로 서 조상에 대한 예의를 극진히 갖춘다는 의미가 크다. 제사를 끝내고 조상님들이 내려주신 음복주를 마시는 것은 복을 받는다는 의미도 크지만 술을 배우는 좋은 기회도 된다.

술은 제사를 받드는데 꼭 있어야 하는 숭고한 음식 가운데 하나다. 제사를 지낸 다는 것은 조상을 기억하고 숭배하기 위한 의식이다. 이때의 술은 조상과 소통을 하기 위한 매개체 중 하나다. 왜냐하면 술은 신들만이 마시던 것으로 술을 올리므로 서 조상에 대한 예의를 극진히 갖춘다는 의미가 크다. 제사를 끝내고 조상님들이 내려주신 음복주를 마시는 것은 복을 받는다는 의미도 크지만 술을 배우는 좋은 기회도 된다.

신들의 음식이었던 술이 보편화 되면서 일부 민족을 제외한 거의 모든 민족이 술을 빚고 마신다. 술은 과거 굿이나 관혼상제와 같은 의례적 행사에서뿐만 아니라 일상생활에서 습관적으로 마시는 과정에서 폐해성이 드러나 많은 문제점을 드러내고 있다.

일반적으로 술에 대한 우리의 관념은 이를 긍정적으로 보는 견해와 부정적으로 보는 견해가 공존하여왔다. 술은 사람에게 유익한 것으로 생각되어 ‘백약지장(百藥之長)’이라 불리는 반면에 부정적인 면에서 ‘광약(狂藥)’이라고도 불리기도 한다. 술을 마시고 추태를 부리는 사람들 때문에 술의 부정적인 면이 부각돼 사회적으로 술은 나쁜것인란 인식이 확산되는 것은 바람직하지 않다.

이는 주류 산업의 위축이라든가 유통업계의 어려움을 떠나 우리 인류문화에서 술이 천대를 받는다면 뛰어난 예술성을 그만큼 만날 수 없기 때문인지도 모른다.

사실 조선시대만 해도 술은 부정적인 면보다 긍정적인 면이 강했다. 조선 후기 때의 학자 이덕무(李德懋)가 쓴 <청장관전서(靑莊館全書)> 이목구심서(耳目口心書:귀와 눈으로 듣고 본 것, 입과 마음으로 말하고 생각한 것)편에 의하면 술은 기혈(氣血)을 순환시키고 정을 펴며 예(禮)를 행하는 데에 필요한 것이라며 인간생활에 필요한 것으로 보는 긍정적인 견해였다.

술을 부정적으로 보는 이유는 술이 사람을 취하게 하여 정신을 흐리게 하기 때문이다. 사람에 따라서는 주정이 심하여 몸을 해치고 가산을 탕진하기도 하고, 임금으로서 주색에 빠져 나라를 망치는 일도 있었기 때문에 ‘망신주(亡身酒)’ 또는 ‘망국주(亡國酒)’라는 말이 생기기도 하였다. 그러면 술을 알맞게 마셔 긍정적인 면을 취할 수는 없을까. 술은 알맞게 마시면 잠을 부르고 피의 순환을 좋게 하며 식욕을 돋우고, 스트레스나 욕구불만을 부드럽게 하여 신진대사를 높여서 피로를 푸는 효능도 있다.

그러나 술을 마시기 시작하면 주유별장(酒有別腸)처럼 즉, 술 들어가는 창자를 따로 차고 있는 것처럼 무한정 들이붓는다. 이러다 보니 몸을 제대로 가누지 못하고 다른 사람한테 피해를 주고 본인도 숙취(宿醉) 때문에 고통을 받는다.

과거 향음주례같은 어려운 음주문화가 아니더라도 술상에 임하면 최소한 “찬물에도 위아래가 있다”고 하여 장유유서(長幼有序)라도 지킨다면 어떨까.

고루하게 들릴지 모르지만 아무리 일류대학을 나오고 좋은 직장을 잡아도 회식자리에서 술을 잘못마시면 고가점수에 관계없이 직장생활이 어려워진다는 것이 일반적인 상식이다.

점심에 반주(飯酒)로 시작한 술이 밤중까지 이어진다면 이는 개인이나 국가적으로도 손해다. 한두 잔이면 모를까 점심부터 부어라 마셔라 하며 마신 술은 오후 내내 취기가 돌아 업무에 막대한 지장을 초래한다.

술도 엄연한 음식이다. 요즘 다이어트 바람이 거세게 부는데 왜 술에 대해선 소식을 하려들지 않는가. 조선 후기 실학자이자 과학자인 하백원(河百源,1781~1845)은 술잔에 술이 가득차면 새어나가는 계영배(戒盈杯)를 만들어 술을 마셨다고 한다.

계영배는 ‘가득 참을 경계하는 잔’ 이라는 뜻으로, 절주배(節酒杯)라고도 불린다. 과유불급(過猶不及), 인간의 끝없는 욕심과 지나침을 경계하는 선조들의 교훈이 담겨 있는 술잔이다.

주폭문제가 심각하다는 문제제기도 좋지만 뭔가 대안도 내 놓고 주폭문제를 다뤘으면 한다.