父愛如山

임 재철 칼럼니스트

지금 내 부친은 요양병원에서 병마와 싸우고 계신다. 기억력 시스템을 제외하곤 몸은 앙상해 지셔서 마른나무 가지 같으시다. 어쩌면 이 세상에 태어난 모든 생명들이 겪는 일이지만 내 아버지라서 더욱 마음이 쓰리고 아프다. 사실 건강한 사람도 병원에 좀 있으면 그 무거운 분위기에 짓눌려 덩달아 기운이 빠지는데 몇 년씩 병상에 계시니 새삼 가슴 아프고 덧없이 느껴진다.

지금 내 부친은 요양병원에서 병마와 싸우고 계신다. 기억력 시스템을 제외하곤 몸은 앙상해 지셔서 마른나무 가지 같으시다. 어쩌면 이 세상에 태어난 모든 생명들이 겪는 일이지만 내 아버지라서 더욱 마음이 쓰리고 아프다. 사실 건강한 사람도 병원에 좀 있으면 그 무거운 분위기에 짓눌려 덩달아 기운이 빠지는데 몇 년씩 병상에 계시니 새삼 가슴 아프고 덧없이 느껴진다.

젊어서 제 아무리 단단했던 사람도 늙고 병들면 어쩔 수 없이 누군가의 도움을 받을 수밖에 없게 된다. 아버지가 20년 전만 해도 돌아가신 어머니를 돌봐 주시기까지 했지만 지금은 병원의 돌봄을 받고 계시는 거다. 자식들이 오형제나 되지만 어쨌든 병원으로 모셔졌다. 죄 많은 필자다. 얼마나 괘씸했을까… 가령 필자 역시 이 다음에 노인이 되면 이런 돌봄을 받게 될 것이다. 자연의 순리인지 모르겠다.

부친이 젊었을 때는 가슴이나 팔 근육이 필자 보다 훨씬 좋으셨다. 그러나 지금은 초췌해진 깡마른 몸에 초점 없는 눈빛, 코와 입에서 자꾸 액체가 흘러내려 화장지를 손에 쥐고 사시며, 걷지 못해 기저귀를 차시는 환자다. 그러니까 어떤 회생의 희망보다는 더 악화되지 않고 그냥 이대로만 머물게 해 주었으면 하는 바람으로 지켜보는 형국이다. 의례적이지만 가끔 찾아 뵐 즈음이면 필자는 부친을 바라보기가 송구해서 눈을 돌려 눈물을 감추지만 도리가 없다.

지난해 언젠가 부친의 손을 보니 필자의 손 보다 작아져 있는 것을 보았다. 그래서 이제 연습장에 글씨를 안 쓰시나. 본디 아버지 손이 크다는 것을 항상 인식하고 있었던 터였는데 말이다. 근래 아버지 손을 눈 여겨 보지 않았던 필자인지라 아버지 손을 꼭 잡고 한참 얘기를 나누었던 순간 아버지가 덩달아 힘을 주신다는 느낌을 받은 적이 있다. 그러면서 옆에 있던 한 간호사가 “둘째 아들 오셔서 좋으시겠네” 하니 잘 생긴 우리 아들이라고 하시며 뿌듯해하신 부친이셨다.

부친 인생의 무게, 아니 절규를 감히 풀이할 수 없지만, 선자(先慈)와 결별 후 10년이 넘게 흘린 눈물과 잘 돌보고 지켜주지 못한 후회막급의 심정을 또 반복하고 있어 가슴이 찢긴다. 동생들 도움으로 휠체어에 의지해 본인이 사시던 집을 가끔 재회하는 아버지의 마음, 그리고 가고 싶은 고향과 성묘를 못가는 마음이 어떤 것인지 필자는 아직 모른다. 사람이 살면서 가장 놓을 수 없는 것이 그 부모와 고향일진데,

부친 인생의 무게, 아니 절규를 감히 풀이할 수 없지만, 선자(先慈)와 결별 후 10년이 넘게 흘린 눈물과 잘 돌보고 지켜주지 못한 후회막급의 심정을 또 반복하고 있어 가슴이 찢긴다. 동생들 도움으로 휠체어에 의지해 본인이 사시던 집을 가끔 재회하는 아버지의 마음, 그리고 가고 싶은 고향과 성묘를 못가는 마음이 어떤 것인지 필자는 아직 모른다. 사람이 살면서 가장 놓을 수 없는 것이 그 부모와 고향일진데,

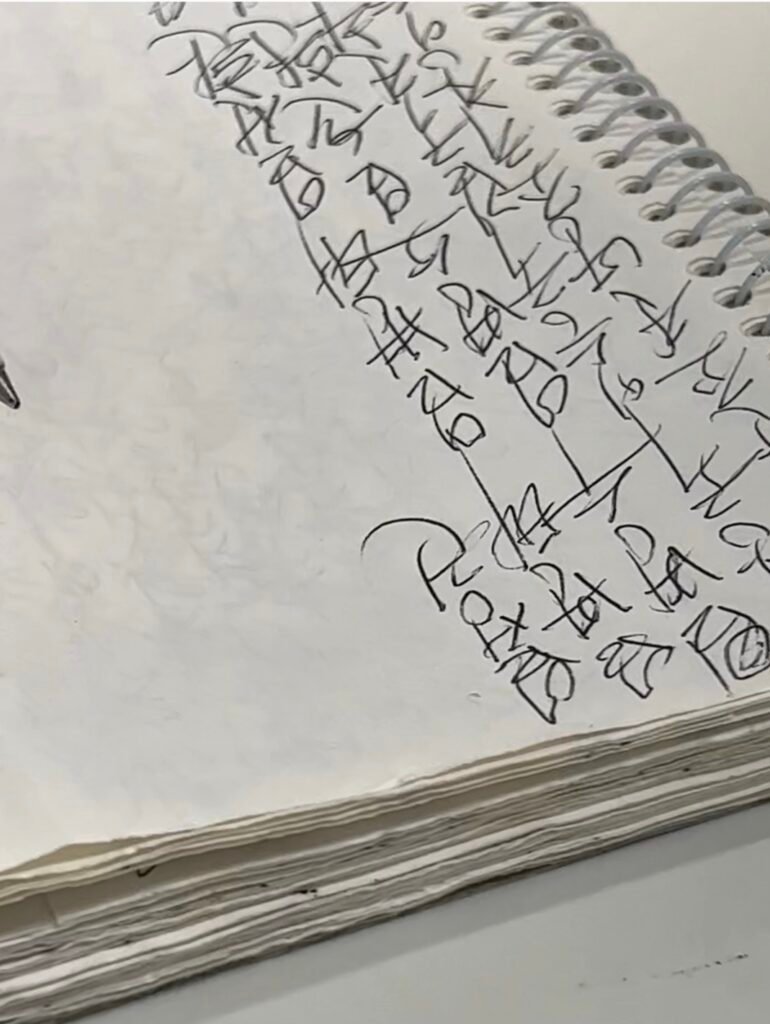

싱그러운 5월의 신록이 피어나듯 아버지도 기운을 차려 다시 일어서시면 얼마나 좋을까 마는 그런 믿음이 생기지 않는다. 부친의 기억을 다 불러 낼 수 없지만 그 크신 손만큼 글씨도 명필이시고, 큰 아들로서 마음도 넓으시고, 동네 사람들에게 많이 베풀고, 종손으로서 가문을 이끌고, 측은지심과 효심을 전승했고, 세상 보는 눈도 밝으신 내 아버지께 너무 죄스럽다. 세상에 좋은 것과 예쁜 것은 넘쳐나고 맛있는 것도 많고 많은데 후딱 사다 드리지 못하고, 가서 말동무조차 못해드리고 그 시간들마저 야속하게 얇아지고 있으니 부끄럽고 불효를 실감한다.

그래서 참 슬퍼지는 오월이다. 해가 뜨고 지는 일은 여일하면서 참 불효자식이다. 들러리다. 집안을 떠맡으셨던 부친은 선자가 돌아가시고 유난히 온기가 없고 썰렁한 집에 홀로 사시면서도 필자가 안부 전화를 하거나 조우할 때면, 흐뭇해 하시면서도 항상 하는 말이 ‘미안하다’였다. 선자의 몫까지 대신하며 심신이 아주 고달픈 시기였을 텐데 뭐 하나 부탁하지 않고 혼자서 이겨 내시며, 자식들한테는 그렇게 미안해 하셨다. 그것은 가슴 깊이 묻어둔 더한 사랑이셨으리라.

미안하다/ 뭐가 그리 미안할까/ 언젠가부터 통화만 하면/ 부친의 고정 멘트다/

“식사하셨어요, 반찬은 있나요, 병원에 갔다 오셨어요/ 방은 안 춥나요, 운동도 좀 하셔요”/ 걱정마라, 미안하다/ 엄마는 고맙다 였는데/ 부친은 미안하다/(중략)

왜 그렇게 미안하다고 하셨을까. 부친은 어떻게 세상을 살아 오셨을까. 평생 얼마나 힘드셨을까. ‘아버지의 사랑은 산과 같다(父愛如山)’라는 말이 있다. 또 부모는 미안했던 것만 사무치고 자식은 서운했던 것만 사무친다고 하지 않았던가. 산과 같은 사랑으로 나를 키워준 부친의 고통과 어려움을 다 깨달을 수 없는 불효자식인 필자로서는 눈물로 그 사랑을 가슴에 새긴다.

왜 그렇게 미안하다고 하셨을까. 부친은 어떻게 세상을 살아 오셨을까. 평생 얼마나 힘드셨을까. ‘아버지의 사랑은 산과 같다(父愛如山)’라는 말이 있다. 또 부모는 미안했던 것만 사무치고 자식은 서운했던 것만 사무친다고 하지 않았던가. 산과 같은 사랑으로 나를 키워준 부친의 고통과 어려움을 다 깨달을 수 없는 불효자식인 필자로서는 눈물로 그 사랑을 가슴에 새긴다.

노년의 평온함을 노래했던 고(故) 박경리 작가가 떠오른다. “편안하다. 늙어서 이리 편안한 것을. 버리고 갈 것만 남아 참 홀가분하다”라고 고백했다. 사실 우리가 고작 3만여 일 사는 인생의 후반부에서 수양처럼 사는 삶이라면 좋겠지만 누구나 그렇지는 않다. 세상사는 돌고 돌며 인간의 길은 깊고, 걸음마다 이야기가 있기 때문일 것이다. 우리 부친 또한 눈 깜짝할 사이에 평생이 지나갔고, 뒤돌아본 길에는 세상의 무상함을 간파하고 계실 수도 있겠다는 생각이다.

얼마나 가슴 아프셨나요. 오직 자식들을 위해 살아오신 부친의 삶과 여정을 조금 돌아보니 울컥하다. 세상에 아무리 부유해도 건강을 살 수 없듯, 인생을 잘 사는 것은 병이 없는 것이 복이고 건강 이외에는 모두 작은 일이 아닐까 싶다. 시간은 쏜살같이 앞으로만 가고 강인한 아버지가 늙으셔서 건강을 다시 돌이킬 수 없는 현실이다. 그 좋은 커피와도 이별하신 아버지께 더 많은 시간을 보내고 싶다. 또 아버지한테 평생 못해 본 말을 한다. ‘아부지 사랑합니다.