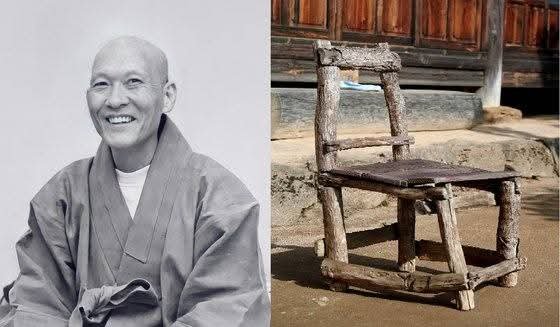

빈 의자

임재철 칼럼니스트

많은 경우, 한 사람이 행복하지 않은 이유는 너무 한가하거나, 일상에서 나름 좋은 시간을 보낼 수 없기 때문이라 든가, 그로 인해 온갖 생각이 들기 때문일 것이다. 복잡하고 복잡한 사회, 사람들의 마음을 헤아리기 어렵고, 놓을 수 없는 걱정, 끝없는 무력감, 잊을 수 없는 과거, 바쁜 오늘, 알 수 없는 내일… 이를테면 누구나 지나간 일에 대한 후회와 오지 않은 일에 대한 불안으로 지금 제대로 살지 못하는 것 같다.

많은 경우, 한 사람이 행복하지 않은 이유는 너무 한가하거나, 일상에서 나름 좋은 시간을 보낼 수 없기 때문이라 든가, 그로 인해 온갖 생각이 들기 때문일 것이다. 복잡하고 복잡한 사회, 사람들의 마음을 헤아리기 어렵고, 놓을 수 없는 걱정, 끝없는 무력감, 잊을 수 없는 과거, 바쁜 오늘, 알 수 없는 내일… 이를테면 누구나 지나간 일에 대한 후회와 오지 않은 일에 대한 불안으로 지금 제대로 살지 못하는 것 같다.

살다 보면 뜻대로 되지 않는 일이 종종 발생한다. 어느 날 갑자기 찾아온 큰 땀으로 흠뻑 젖었을 때는 우리는 살짝 자신에게 집에 가서 차가운 물로 샤워하면 좋겠다라고 말한다. 사랑하는 물건을 잃어버리면, 우리는 스스로를 그냥 위로한다. 말하자면 한때 우리가 이해하지 못했던 일들을 한순간에 문득 깨달음을 얻게 되기도 하고, 과거에 눈에 거슬렸던 일들이 이제야 이해되는 일도 있으며, 과거에 놓지 못했던 일들이 비로소 풀릴 수 있게 되는 경우도 있다.

그래서 시간은 사전 통보 없이 모든 것을 바꿀 수 있는 가장 설득력 있는 것인지도 모르겠다. 여하튼 인생은 기복이 심하고, 먹구름이 가득하고, 항상 아쉬움에 눈독 들이며 비록 힘들어 하지만, 우리는 단지 내려놓고 가볍게 보고 자연스럽게 받아들이며, 건강하고 즐겁게 웃으며 지내야 한다. 긍정적이고 낙관적인 마음가짐만이 우리의 삶을 풍요롭게 할 수 있기 때문일 것이다.

하지만 삶이 흐르고 시간이 흐르고 나이 들면서 기쁨이라는 게 점점 사라진다. 필자 역시 은퇴 후로는 크게 기쁜 일이 생기지 않았다. 고독과 슬픔만 무시로 찾아 들었다. 무엇을 해도 그런 마음이 가시질 않았다. 알게 모르게 하루가 지나가듯 기쁨이라는 것도 나이와 함께 사라졌나 보다 하며 체득할 수밖에 없었다. 그런데 언젠가 즐거워도 하루, 즐겁지 않아도 하루, 이왕이면 즐겁게 하루하루를 보내는 게 좋겠다는 다짐을 하곤 했다.

그러던 중 인터넷에서 ‘법정스님의 의자’를 봤다. 평생 무소유의 삶을 실천했던 故 법정 스님의 이야기로 삶의 의미를 잃어가는 모두에게 진정한 행복을 일깨워 주며 용기와 가슴 벅찬 희망을 전해주었다. 오십 년 전 법정 스님은 순천 송광사 불일암에서 땔감용 장작으로 손수 의자를 만들었고, 이름을 ‘빠삐용 의자’라고 지었다고 했다. 스님은 생전에 “빠삐용이 절해고도에 갇힌 건 인생을 낭비한 죄였거든. 이 의자에 앉아 나도 인생을 낭비하고 있지 않은 지 생각해 보는 거야”라고 토로했다.

옛말에 이르기를, 한가한 사람은 시비가 많고, 게으른 사람은 병이 많으며, 바쁜 사람은 즐거움이 많다고 했다. 한편 “기쁨은 그저 원한다고 해서 얻어지는 것이 아닙니다. 생명처럼 솟아오르는 것입니다.”라는 렙베 라흐만의 <빈의자>중에 나오는 시를 되새기며 마음속의 ‘빈의자’에 대해 파고 들기 시작했다. 그리고 예전 아침 운동을 하다 한 캠퍼스의 빈 의자에 앉아 필자의 일상을 묵상하며 ‘빈의자’의 의미를 깊이 생각해 보게 되었다.

삶을 살아가다 보면 언제나 내가 앉을 수 있는 즉, 준비된 것 같은 의자가 있지만, 빈 의자는 참 묘한 매력이 있다. 그러니까 우리 주변 어디에서든지 흔히 볼 수 있는 빈의자에 앉아 멍때리기도 하고, 잠시 졸기도 하고, 책, 운동, 꽃, 새, 나무, 산, 빌딩, 호수, 바다 등 이 세상에 대한 사랑을 나눌 수가 있다. 여기에서 세상을 어떻게 바라보는가, 어떤 눈으로, 얼마만큼의 높이에서 바라보는가에 따라 전혀 다른 세상이 다가온다.

그래서인지 SNS나 여타의 책자 등에서 자신도 모르게 빈의자 배경 사진을 모으고 있다. 지나가는 나그네이든 외롭고 지친이든 그냥 앉는 사람이 임자인 빈 의자가 점점 넉넉하게 보인다. 빈 의자는 빈 의자대로, 누군가 쉬고 있는 의자는 그 의자대로 편안한 정신적 위안의 공간이다. 가령 꼭 시간을 낭비하는 것이 아니라, 자신의 시간과 삶의 평온한 힘을 느낄 수 있다.

인생은 마치 여정과 같아서, 어떤 풍경을 만나도 시간은 쏜살같이 앞으로만 흐른다. 빈의자에 아무 생각 없이 멍하니 하루를 앉아있어도 그렇다. 세상일은 어렵고, 모든 일이 뜻대로 되지 않는다. 누구나 받아줄 수 있는 빈 의자 같은 사람은 되지 못하는 필자이지만, 빈 의자를 마주하며 많은 사유(思惟)를 하게 된다.

빈잔이라야 술을 담고 빈 가슴이래야 세상을 안을 수 있다. 그렇듯 빈의자에 앉아 붙잡지 못할 것은 놔두고, 길이 막힐 때는 방향을 틀고, 비우고 내려놓으며 하늘을 올려다보는 마음 트인 삶이 또 하나의 능력일 것만 같다. 비록 도돌이표가 거듭되는 ‘링반데룽(Ringwanderung)’ 인생일지라도 말이다.