『빈 술병』

얘들아! 씨암탉은 놔두고 가져가라!

육정균 (시인/부동산학박사)

이제 가을의 기운이 완연해 밤에는 에어컨을 끈 채 창문을 열고 자도 시원한 백로(白露:처서와 추분 사이에 있는 24절기의 하나로 양력 9월 9일 무렵) 즈음이다. 계절은 알곡이 영그는 만추로 가는데, 시국은 씨암탉까지 잡아먹자는 분위기인 듯 사뭇 걱정이다.

이제 가을의 기운이 완연해 밤에는 에어컨을 끈 채 창문을 열고 자도 시원한 백로(白露:처서와 추분 사이에 있는 24절기의 하나로 양력 9월 9일 무렵) 즈음이다. 계절은 알곡이 영그는 만추로 가는데, 시국은 씨암탉까지 잡아먹자는 분위기인 듯 사뭇 걱정이다.

소위 58년 개띠, 무던히도 많이도 낳았던 부모님들 덕에 그 시절 한 참 먹을 나이가 된 청년들은 변변한 먹거리가 없었던 시골에서 닭서리로 단백질을 보충하기도 했다. 그래도 수시로 잡아먹어도 될 만큼의 토종닭을 키우는 집의 친구에게는 “야! 너는 오늘 솥에 물을 끓여라”는 친구들의 명령이 떨어졌다. 이는 너의 집닭을 서리해 올 거니까 털 뽑을 물을 끓이라는 말이다. 그리곤 물 끓이는 친구네 집의 닭장에서 여럿이 먹을 만한 푸짐한 닭을 꺼내올 때 그의 아버님이 막걸리 한 사발을 드시다가 건네던 말씀이 지금도 생생하다. “얘들아! 씨암탉은 놔두고 갖고 가져가라!”씨암탉은 살림 밑천이자 종자돈으로 그것만은 계속 보존이 필요하니 놓아두고, 다른 닭을 가져다가 먹으라는 것이다. “네놈들 모두 우리 아들 친구들이지? 다 알고 있어” 애정이 넘치는 허락이었다.

씨암탉, 한우, 씨돼지 등은 보리죽도 없어 못 먹던 시절 지독한 가난이 전부였던 대한민국의 살림 밑천이자, 한민족의 명맥을 이어온 젖줄이었다.

씨암탉은 ‘씨를 받기 위해 기르는 암탉’을 의미하며, 주로 병아리를 낳을 수 있는 알을 낳는 암탉을 가리킨다. 씨암탉은 집안의 중요한 재산이자, 번식을 담당하는 귀한 존재로 여겨졌다. 다만, 옛날에는 사위가 오면 씨암탉까지 잡아 대접하는 전통이 있었는데, 이는 씨암탉이 귀한 존재였기 때문이다. 씨암탉을 잡는다는 것은 집안의 중요한 재산을 내놓는 의미로, 그만큼 손님을 극진히 대접한다는 상징이 담겨 있다. 그러나 씨암탉이 낳은 알(종란)은 번식(재산 증식)에 중요한 역할을 했기 때문에, 씨암탉을 잡는 것은 집안의 큰 손실이 있는 일이었다. 이처럼 씨암탉은 단순한 닭의 한 종류를 넘어, 번식과 가족의 화목, 귀한 손님을 대접하는 전통까지 한민족의 삶의 영속성을 담은 다양한 문화적 의미를 담고 있다.

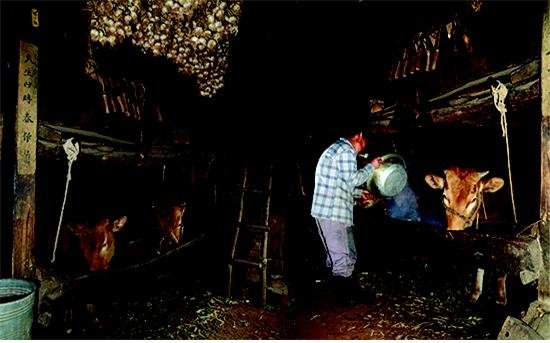

한우. 농경생활을 하던 한민족에게, 한우(韓牛)는 이동의 수단이자 농경을 돕던 친근한 존재였다. 과거 생구(生口)라 하여 가족의 일원으로 대접을 받으며, 한우는 우리 삶과 문화, 예술 속에서 우리 민족과 생을 함께해 왔다. 이런 한우가 현재는 일소에서 고깃소로 변모하며, 이제는 명실상부한 최고의 식재료 자리를 고수하고 있지만, 한우 역시 한국의 전통 농가의 비중이 큰 재산이자 경운기와 트랙터를 뛰어넘는 노동력이었다.

한우로 내 집의 밭을 갈고, 논을 갈아 농사를 짓고, 소 없는 인근 농가에 빌려주어 온 동네 농사를 가능하게 함은 물론, 시골에서 서울의 명문대학교를 진학하는 자녀가 있는 가정에서는 애지중지하던 소를 팔아서 등록금을 대주었다. 그래서 대학교의 상아탑(象牙塔)을 우골탑(牛骨塔)이라 한 것이다.

농가에서 소를 먹이는 가장 큰 이유는 축력을 이용하여 농사일을 하기 위한 것, 그리고 소가 만들어 내는 퇴비를 거름으로 활용하기 위한 것, 키워서 성장 잉여분으로 돈을 벌기 위한 것, 암소의 경우 새끼를 쳐서 내다 팔아 돈을 벌기 위한 것이었다.

소의 노동능력은 사람의 노동력보다 훨씬 뛰어났다. 성인 남자가 소 한 마리로 온종일 일할 때 행한 노동의 양을 사람이 한다면 대략 논갈이에서는 8명이, 밭갈이에서는 7명이 필요했다.

자작 농가에서는 소 사육으로 얻을 수 있는 이윤이 무척 컸다. 그래서 “남자는 소 먹여서 돈 벌고, 여자는 길쌈해서 돈 번다.”라고 하였다. 따라서 소를 구입할 수 없는 가난한 농가에서는 1970년대 중반까지 부잣집의 소를 먹였다. 근본적으로 반작소에 해당한다. 첫째는 농우로 이용하기 위한 ‘풀 밟히기 소’이고, 둘째는 새끼를 치기 위한 ‘배냇소’이다. 전자는 숫소를 먹이면서 농사에 부리고 퇴비를 얻는 것이 혜택이었고, 나중에 소는 주인이 몰고 갔다.

후자는 부잣집에서 가난한 농가에 송아지를 사주었다가 1년 남짓 먹인 후에 판매하여 먹인 자와 주인이 이득을 반씩 나누어 갖고 원금은 주인이 갖는 방식이다. 당시에는 상대적으로 송아지 값이 저렴하여 1년만 먹이면 상호 간에 이익이 꽤 컸던 까닭에 이러한 재산증식 방법이 존속하였다. 배냇소 사육 관행은 부자의 재산증식 방안, 가난한 농가의 경제력 신장, 그리고 소의 필요성과 서로 맞물려 생긴 것이다. 다만 어떤 경우에 배냇소를 먹이고, 어떤 경우에 풀 밟히기 소를 먹이는가는 전적으로 소 주인과 사육자가 협의해서 결정하였다.

대기업의 여러 역기능도 문제지만, 대기업에는 수많은 부품을 제공하는 중소기업군 등 연관협력 업체들이 상생(相生)하고 수많은 사람의 일자리를 품고 있으며, 수출로 한국경제를 견인하는 순기능도 있다. 결국 한국을 여전히 먹여 살리는 것은 씨암탉, 한우, 씨돼지일 진데, 최근 노란봉투법 등 반기업 친 노동법 등이 자칫 우리의 씨암탉까지 잡아먹는 것은 아닐지?

* 육정균 : 충남 당진 出生, 2000년 작가넷 공모시 당선, 2002년 현대시문학 신인상(詩), 2004년 개인시집「아름다운 귀향」출간, 2005년 현대인 신인상(小說), 부동산학박사, (전) 국토교통부(39년 근무) 대전지방국토관리청 관리국장(부이사관), 전국개인택시공제조합이사장, (현) 국토교통부 민원자문관