많은 사람들이 교통과 술은 이질적(異質的) 존재라고 생각한다. 이는 음주운전이 사회적으로 크게 부각돼 있기 때문일 것이다. 이 같은 연유로 인해서 혹자들이 필자에게 하는 질문 중 “어떻게 ‘교통정보신문’을 발행하는 사람이 술 신문도 발행하느냐”며 의아해 하는 사람이 있다. 너무 동떨어지지 않느냐는 것이다. 이에 대해 필자는 “자동차든 기차든 교통은 물리적(物理的)으로 거리를 단축시켜주고, 술은 상대방과의 심리적(心理的)인 거리를 단축시키기 때문에 거리를 단축시키는데 있어서는 동질적(同質的) 존재가 아니냐”는 논리를 펴곤 한다.

많은 사람들이 교통과 술은 이질적(異質的) 존재라고 생각한다. 이는 음주운전이 사회적으로 크게 부각돼 있기 때문일 것이다. 이 같은 연유로 인해서 혹자들이 필자에게 하는 질문 중 “어떻게 ‘교통정보신문’을 발행하는 사람이 술 신문도 발행하느냐”며 의아해 하는 사람이 있다. 너무 동떨어지지 않느냐는 것이다. 이에 대해 필자는 “자동차든 기차든 교통은 물리적(物理的)으로 거리를 단축시켜주고, 술은 상대방과의 심리적(心理的)인 거리를 단축시키기 때문에 거리를 단축시키는데 있어서는 동질적(同質的) 존재가 아니냐”는 논리를 펴곤 한다.

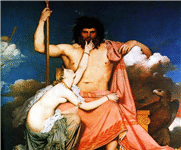

‘참으로 술은 우리에게 무엇인가’ 하는 철학적 자문을 하지 않더라도 인류의 역사만큼 오래된 술은 때론 독약(毒藥)으로, 때론 생명수(生命水)로 평가돼 인류와 맥을 같이하고 있다. 이처럼 인간사에서 빼놓을 수 없는 술을 대함에 있어 주당들이 잊지 말아야 할 것은, 술을 이기지 못해 술의 노예가 되지 말고 술을 노예로 만들 줄 아는 지혜를 배워 평생 탈 없이 마셔야 한다는 사실이다. 이렇게 하려면 주도(酒道)를 제대로 배우고 술을 마셔야 한다.

술이 아무리 좋다한들 출근길 전철 안에서 술 냄새를 풍기는 꼴불견은 사라져야 한다. ‘모닝커피’ 대신 ‘모닝주(酒)’를 마셨으면 이불 뒤집어쓰고 잠이나 자야지 남에게 폐를 끼치는 행동은 삼가는 것이 주도다.

우리에게 술은 살아가는 힘의 원천일 때도 많다. 농사일이나 공사판에서 일하는 사람들 가운데에는 잠깐의 휴식 때 한두 잔의 막걸리를 마시는 경우가 있다. 그들에게 있어서 이러한 음주는 힘든 작업의 주기(週期)에서 크게 들이키는 긴 호흡과도 같은 것이다. 술을 마시면 잠시나마 힘듦에서 벗어나 힘이 솟는다고 한다. 이때의 술은 유희를 위한 것이 아니라 노동력을 배가시키는 원기소 같은 존재다.

술 마시고 할 수 있는 스포츠 가운데 하나가 팔씨름이다. 같은 체격, 같은 힘을 쓸 수 있는 사람들끼리 팔씨름할 때 술 마신 사람이 이길 확률이 높다. 술을 마시면 그만큼 순간적인 힘을 쓸 수 있기 때문이다.

그러나 술의 진면목은 일상 속에서 하나의 강력한 커뮤니케이션 수단으로 작용한다는 점이다. 말과 글이 그것을 사용하는 사람들의 의사전달 수단인 동시에 바로 그 사람의 인격을 드러내는 징표이듯이, 음주를 통해 교류하는 당사자들의 특징을 나타내는 상징이 될 수 있기 때문이다. 그런 까닭에 상대방의 특성을 가장 손쉽게 간파하려면 그 사람의 논리정연한 말보다 술좌석에서의 술 취한 상태를 보면 된다. 평소 언행(言行)에서 찾아 볼 수 없었던 진면목을 바로 알아낼 수 있기 때문이다. 우리는 술을 통해서 진실을 엿보려는 습성을 지니고 있다. “남자는 자고로 술버릇을 봐야 진심을 알 수 있다”며 사윗감에게 술을 먹이려는 사람이 있는가 하면, “술 못하는 사람과는 상종도 말라”고 하는 이들도 있는 것으로 보아 술을 마시면 심리적으로 솔직성이 내비치기 때문인 듯싶다.

커뮤니케이션의 상징이라 할 수 있는 술과 음주에는 한 사회의 일상적인 삶의 구체적 모습이 투영돼 있다. 사실, 일상성과 일상생활에 대한 철학적 논의는 우선 구체적인 현실을 담아냄으로써 그 정당성을 입증할 수 있는 것이다. 술은 여기에 무엇보다 주요한 테마일 수 있다. 오랜 시간 동안 술은 개인의 기호품을 넘어서 사회적 교류의 매개였기 때문이다.

육체적으로나 정신적으로 고달플 때 으레 찾는 것이 술이다. 예컨대 출출할 때, 따분할 때, 속박감이나 긴장감 등이 동하면 사람들은 술을 찾게 된다.

요즘 사회가 잘 돌아가지 않아서인지 직장인들 가운데 점심을 먹으며 반주를 즐기는 사람이 부쩍 늘어나고 있는 듯하다. 반주가 지나치면 오후 일과는 공치기 마련이다. 술은 너와 나, 우리의 관계성을 열어준다는데 그 공동체적 의미를 찾을 수 있지만, 지나치면 사회적 손실이 크다. 술은 음식이면서도 일종의 마약과 같이 도피의 기능을 수행하기도 하는데, 반드시 지나침을 경계해야 한다. 그런 것이 주도의 첫 걸음이다.