독일 작은 마을에서 맥주를 빚다

허시명 교장 2014 혹토버페스트 참관기

맥주를 맛보러 독일로 떠났다. 1천원이면 맛볼 수 있는 맥주를 425만원을 들여서 유럽으로 떠나다니! 좀 우스꽝스러워 보이기도 하지만, 사실 맥주의 문화나 역사는 1천 원짜리가 아니지 않는가. 우리가 보고 싶었던 것은 유럽문명과 함께 달려온 맥주의 발자취였다. 맥주를 이야기할 때 인상적인 표현은 “무슨 맥주를 마시는지 말해보세요. 당신이 어떤 사람이 되고 싶어 하는지 일러드릴께요!”라는 표현이다. 그만큼 맥주는 지역에 따라 시대에 따라 개인에 따라 다른 유형이 만들어졌다. 지금도 맥주는 진화하고 있는데, 월드비어컵 대회에서는 맥주 맛을 94개로 구분하여 평가하고 있을 정도다.

맥주를 맛보러 독일로 떠났다. 1천원이면 맛볼 수 있는 맥주를 425만원을 들여서 유럽으로 떠나다니! 좀 우스꽝스러워 보이기도 하지만, 사실 맥주의 문화나 역사는 1천 원짜리가 아니지 않는가. 우리가 보고 싶었던 것은 유럽문명과 함께 달려온 맥주의 발자취였다. 맥주를 이야기할 때 인상적인 표현은 “무슨 맥주를 마시는지 말해보세요. 당신이 어떤 사람이 되고 싶어 하는지 일러드릴께요!”라는 표현이다. 그만큼 맥주는 지역에 따라 시대에 따라 개인에 따라 다른 유형이 만들어졌다. 지금도 맥주는 진화하고 있는데, 월드비어컵 대회에서는 맥주 맛을 94개로 구분하여 평가하고 있을 정도다.

맥주 여행의 1번지라 한다면, 단연 독일 바이에른 지방을 꼽을 수 있다. 독일에 1200여개 양조장이 있는데, 바이에른에 그 절반이 넘는 700개가량의 맥주제조장이 있다고 한다. 우리는 뮌헨을 향해 가되, 곧바로 뮌헨에 들어가지 않기로 했다. 우선 뮌헨 주변을 떠돌면서 독일인처럼 맥주를 맛보기로 했다.

첫 번째 도착한 도시가 바이에른 북부의 작은 도시 바이센부른이라는 동네였다. 이 동네에 맥주박물관이 있고, 맥주 축제가 열린다고 해서 찾아갔다. 동네 축제를 추천한 독일에서 사는 맥주소믈리에 이지희 씨는, 독일 사람들은 옥토버페스트보다도 동네 맥주 축제를 더 좋아한다고 했다.

첫 번째 도착한 도시가 바이에른 북부의 작은 도시 바이센부른이라는 동네였다. 이 동네에 맥주박물관이 있고, 맥주 축제가 열린다고 해서 찾아갔다. 동네 축제를 추천한 독일에서 사는 맥주소믈리에 이지희 씨는, 독일 사람들은 옥토버페스트보다도 동네 맥주 축제를 더 좋아한다고 했다.

우리가 찾아간 날은 축제가 열리기 전날이었다. 마을 입구에 인어 분수대가 있는데, 인어 가슴에서 물줄기가 나왔다. 내일이면 그 가슴에서 맥주가 나온다고 했다. 인어 분수대에서 마을 회관이 있는 곳까지는 100미터쯤 될까, 가까웠다. 3층으로 된 마을 회관이 있고, 그 회관의 반 지하에 맥주박물관이 있었다. 박물관이라기보다는 맥주를 만들 수 있는 도구들이 갖춰진 체험관이었다. 한쪽 벽면에는 들판에서 따온 홉넝쿨이 걸려있었다. 맥주에 홉이 들어간다는 말을 듣긴 했지만, 우리는 홉을 그곳에서 처음 보았다. 넝쿨에 달린 홉을 따서 손등에 비벼보니, 박하향 같기도 하고 송진 향 같기도 한 활달하고 진한 향이 풍겼다. 박물관 관장은 40년 동안, 마을 안에 있는 맥주제조장과 우리가 마지막 날에 가기로 한 안덱스 수도원 맥주제조장에서 일한 분이었다.

맥주 빚기 체험을 하기 전에 점심 대접을 받았다. 맥주 장인들이 즐겼던 식사 방식이라고 했다. 겉이 딱딱하지만 속은 부드러운 햄버거 크기만 한 빵 한 개에 손가락 굵기의 소시지 두 개가 주어졌다. 나는 소시지 따로 빵 따로 먹었는데, 관장이 와서 빵을 절반으로 가르고 그 안에 소시지 두 개를 끼우고 토마토와 머스터드소스를 뿌리고 난 뒤에 조개처럼 아물리고서 삐져나온 소시지부터 베어 먹었다. 단순한 빵 하나에 소시지 두 가닥인데도 먹는 습관이 달랐다. 맥주 장인의 점심 식사는 간단했지만, 그래도 맥주가 있어서 허기는 면할 수 있었다.

맥주 빚기 체험을 하기 전에 점심 대접을 받았다. 맥주 장인들이 즐겼던 식사 방식이라고 했다. 겉이 딱딱하지만 속은 부드러운 햄버거 크기만 한 빵 한 개에 손가락 굵기의 소시지 두 개가 주어졌다. 나는 소시지 따로 빵 따로 먹었는데, 관장이 와서 빵을 절반으로 가르고 그 안에 소시지 두 개를 끼우고 토마토와 머스터드소스를 뿌리고 난 뒤에 조개처럼 아물리고서 삐져나온 소시지부터 베어 먹었다. 단순한 빵 하나에 소시지 두 가닥인데도 먹는 습관이 달랐다. 맥주 장인의 점심 식사는 간단했지만, 그래도 맥주가 있어서 허기는 면할 수 있었다.

맥주는 오크통을 축소시킨 5리터 크기 스테인리스 통에 담겨 나왔는데, 이제는 우리네 대형마트에서도 쉽게 볼 수 있는 제품 디자인이었다. 맥주 맛은 선명하고 날카로웠다. 안개가 가시고, 햇살이 쨍하게 비치는 가을날 같은 맛이었다고 할까, 하여튼 달랐다. 마을 광장에 축제를 위한 긴 장대가 세워져 있고, 그늘막이 쳐지고, 축제를 위해서 놀이기구가 들어오고, 소시지 판매 차량이 들어오는 분위기가 맥주 맛을 다르게도 만들었겠지만, 한국에서 마시던 맥주보다 그 맛이 풍부하고 깊었다. 잘 벼려진 칼을 입에 문 것 같기도 했다.

점심을 먹고 나서 맥주 빚기 체험을 했다. 관장은 먼저 보리와 홉에 대해서 설명했다. 보리와 밀 이삭을 보여주며, 둘의 차이를 구분하게 했다. 껍질을 벗기지 않은 상태로는 구분하기가 쉽지 않았다. 다만 독일에서 사용하는 보리는 두줄보리로, 알곡이 두 개 층을 이루고 있다는 설명을 듣고 나니 쉽게 구분할 수 있었다.

점심을 먹고 나서 맥주 빚기 체험을 했다. 관장은 먼저 보리와 홉에 대해서 설명했다. 보리와 밀 이삭을 보여주며, 둘의 차이를 구분하게 했다. 껍질을 벗기지 않은 상태로는 구분하기가 쉽지 않았다. 다만 독일에서 사용하는 보리는 두줄보리로, 알곡이 두 개 층을 이루고 있다는 설명을 듣고 나니 쉽게 구분할 수 있었다.

싹을 틔워서 제거한 맥아를 보여주고, 태운 맥아도 보여주고, 분쇄기에 직접 갈아서 빻아진 맥아도 보여주었다. 그 다음에는 40리터 정도 되는 원통에 물을 끓이고, 빻은 맥아를 부어서 우리 일행에게 막대로 휘젓게 했다. 맥아를 당화하는 과정이었다. 맥아를 끓이는 것이야, 우리네 식혜를 만드는 과정과 흡사했다. 다만 우리는 엿기름을 미지근한 물에 불려 바락바락 치댄 뒤에 맑은 물만 끓여 쓴다면, 맥주는 엿기름 전부를 넣어 끓이는 게 달랐다. 좀 더 상세히 들여다보면, 맥주를 만들 때는 분쇄한 맥아를 통째로 넣고 섭씨 62~64도에서 30분, 섭씨 72~74도에서 30분씩, 온도와 시간을 엄밀하게 정해놓고 끓이고 이를 거듭 걸러내고, 섭씨 78도로 끓인 물을 다시 부어서 맥아에 담긴 단맛 나는 성분을 알뜰하게 우려냈다.

식혜처럼 달달하고 구수해진 맥즙에다가 홉을 넣고 90분 동안 끓이는 작업이 이어졌다. 홉을 3차례에 나눠 넣는데, 처음 15분 정도 끓여서 곡물의 풋내를 날려 보낸 뒤에, 처음에는 홉 양의 절반을 넣고, 30분 뒤에는 반의반을 넣고, 마지막으로 불을 끄고 반의반을 넣었다. 먼저 넣은 홉에서는 쓴맛을, 나중 넣은 홉에서는 산뜻한 향을 얻기 위해서란다. 단맛과 쓴맛과 구수한 맛과 곡물 향과 홉향을 얻기 위한 단계적이고 섬세한 배려가 맥주의 지나온 역사를 보여주고 있었다.

그리고 홉을 넣어 끓인 맥주를 냉각관이 담긴 냉각 통에 넣고 빨리 식히고, 여기에 가루로 분리 추출된 효모를 넣고 한 달쯤 발효시키면 완성된다고 했다. 우리가 만든 맥주를 맛볼 수 없는 아쉬움을 달래주려고, 관장은 한 달 전에 우리가 실험한 맥주와 동일한 맥주를, 고맙게도 빚어두었다.

우리에게 놀라웠던 것은 작은 마을 안에 어떻게 맥주체험관이 있고, 500년 된 양조장이 있냐는 것이었다. 너무 자연스럽게 500년을 이야기해서, 그 500년이 실감나지 않았다. 유럽도 민족 간 종교 간의 갈등이 심해 전쟁을 겪고, 이동도 많이 했는데, 어떻게 그 세월을 지켜왔는지 대단해 보였다.

다음날 일요일 낮 1시에 마을 맥주축제가 열렸다. 마을 위쪽에서 풍악대 행렬이 앞장서고, 그 뒤를 흰 셔츠의 양조장 제복을 입은 젊은 남녀가 손을 잡고 뒤따르고, 그 뒤를 자동차의 나라답게 멋진 자동차, 오픈카, 그리고 바퀴가 커다란 농기계차가 뒤따랐다. 마을 사람과 차와 농기계들이 함께 축제 행렬에 가담했다. 작지만 따뜻한 정경이었다. 맥주 하나로 마을이 하나 되는 날이었다.

다음날 일요일 낮 1시에 마을 맥주축제가 열렸다. 마을 위쪽에서 풍악대 행렬이 앞장서고, 그 뒤를 흰 셔츠의 양조장 제복을 입은 젊은 남녀가 손을 잡고 뒤따르고, 그 뒤를 자동차의 나라답게 멋진 자동차, 오픈카, 그리고 바퀴가 커다란 농기계차가 뒤따랐다. 마을 사람과 차와 농기계들이 함께 축제 행렬에 가담했다. 작지만 따뜻한 정경이었다. 맥주 하나로 마을이 하나 되는 날이었다.

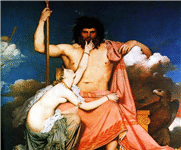

절정의 행사는 마을 인어 분수대에서 맥주가 나오는 순간이었다. 인어를 만들어두고, 그 가슴에서 맥주를 분출케 하다니, 좀 장난스럽고 과장된 일이지만, 이도 이제 마을 전통이 되었다고 한다. 그런데 신기하게도 인어 가슴에서 나오는 맥주는 노랗지 않았다. 젖처럼 하얬다. 가는 줄기로 나오는 맥주가 거품화되어, 하얀색을 띠고 있었다. 왜 인어 가슴을 빌려 맥주를 마시려 했는지 이해가 되었다.

인어 가슴 맥주를 받아 마시고, 풍악소리를 듣고 마을 사람들의 환호성을 듣다보니, 바이센부른이라는 작은 마을이 내 마음 속으로 들어왔다.