김상돈의 酒馬看山⑩

종이 위에 술을 그리다

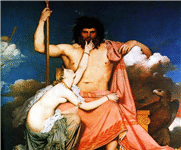

물과 불이 한 몸이 되어 그려내는 세계는 일상을 넘어 경이롭기까지 하다. 그 속에 삶이 있고 인생이 있고 철학이 있다. 세간의 틀에 얽매인 군상의 세계가 아니라 차원이 다른 길이 있고, 그 길을 통해 신의 영역까지 넘보게 되는 것이다. 감히 상상하지 못했던 그 세계에 몸담으면 자연과 하나가 되고, 하늘의 뜻도 절로 알게 된다. 이런 도의 길(酒道)을 걷는 이들은 주로 글이나 그림으로써 남들을 놀라게 하고 감탄을 자아내게 한다. 지금까지 주마간산 격으로 살펴온 중원의 취중진인들은 술과 함께 인생의 고락을 풀어냈다. 스스로를 불사르면서도 자연을 노래하고 삶의 고뇌와 하늘의 뜻을 읊조린 것이다. 여기에 지필묵을 가지고 글씨와 그림으로 삶과 술을 그려낸 이들도 많다. 술이 옆에 있음으로써 그들의 예혼(藝魂)에 깊이를 더하는 것이다.

물과 불이 한 몸이 되어 그려내는 세계는 일상을 넘어 경이롭기까지 하다. 그 속에 삶이 있고 인생이 있고 철학이 있다. 세간의 틀에 얽매인 군상의 세계가 아니라 차원이 다른 길이 있고, 그 길을 통해 신의 영역까지 넘보게 되는 것이다. 감히 상상하지 못했던 그 세계에 몸담으면 자연과 하나가 되고, 하늘의 뜻도 절로 알게 된다. 이런 도의 길(酒道)을 걷는 이들은 주로 글이나 그림으로써 남들을 놀라게 하고 감탄을 자아내게 한다. 지금까지 주마간산 격으로 살펴온 중원의 취중진인들은 술과 함께 인생의 고락을 풀어냈다. 스스로를 불사르면서도 자연을 노래하고 삶의 고뇌와 하늘의 뜻을 읊조린 것이다. 여기에 지필묵을 가지고 글씨와 그림으로 삶과 술을 그려낸 이들도 많다. 술이 옆에 있음으로써 그들의 예혼(藝魂)에 깊이를 더하는 것이다.

서성(書聖) 왕희지(王羲之)가 그러하다. 왕희지(307~365)는 동진(東晋)사람으로 자는 일소(逸少)이며, 우군장군(右軍將軍)의 벼슬을 하였으므로 세상 사람들이 왕우군이라 불렀다. 그의 글씨는 서도의 종주로서 자리매김 되어 있다. 그는 353년 늦은 봄 회계의 난정(蘭亭)에서 사십여 명의 문사들과 유상곡수연(流觴曲水宴)을 벌인다. 흐르는 물에 술잔을 띄우고 술잔을 받은 사람이 글을 짓는 이 연회에서, 풍류와 취흥을 좇아 쓴 난정집서(蘭亭集序)는 불후의 명작으로 일컬어진다. 그 후 스스로도 그 글씨에 만족한 나머지 다시 써보려 했으나 이루지 못했다고 한다. 소탈하고 호방하면서도 도가적인 성향을 깔면서, 술의 감흥을 종이위에 풀어낸 그의 서풍(書風)은 흑과 백의 농담과 더불어 물과 불의 조화를 오롯이 일궈낸 것이다.

당(唐)대는 그야말로 문화예술의 전성기였다. 이백 두보와 같은 대 시인들 뿐만 아니라 서화에도 걸출한 인물들이 쏟아졌다. 두보의 음중팔선인(飮中八仙人)에 오른 장욱(張旭)도 그중 하나다. 초서에 너무 뛰어나 초성(楚聖)으로도 일컬어진다. 그는 술로써 글씨를 썼다고 해도 과언이 아니다. 그가 대취한 후에 써내려가는 붓놀림은 끊어짐이 없을 정도로 신묘한 경지를 드러낸다. 그의 내면에서 터져 나오는 힘찬 생명력이 술과 어우러져 한 폭의 장관을 연출하는 것이리라.

불화와 산수화로 이름을 떨친 오도자(吳道子, 680~759)도 삶과 술을 함께한 기인이다. 하지장과 장욱으로부터 서법을 전수 받았지만 글씨보다는 그림으로 이름을 날렸다. 그림을 그리고자 할 때는 반드시 대취하여 호방하게 필묵을 휘두른다. 현종의 명으로 대동전(大同殿)에 가릉강(嘉陵江) 3백여 리의 산수벽화를 하루 만에 그린 이야기는 유명한 일화로 내려오고 있다.

당대의 장조(張燥)와 왕묵(王墨)도 음주화가의 반열에 올라 있다. 이들 또한 술에 취해야만 필을 잡고 그림을 그렸을 정도다. 먼저 술을 마시고 예술적 감흥을 극대화시키면서, 격렬한 내적 에너지를 여과 없이 분출해 내는 것이다. 장조는 산수화에도 뛰어났지만 소나무 그림은 고금의 특출이라 일컬어지고 있다. 왕묵은 “바람에 미치고 술에 미친 주광이며, 송석산수를 잘 그렸다”(장언원, 역대명화기)고 전해진다.

남송(南宋)대에 와서는 양해(梁楷)가 술을 좋아하며 낭만과 풍류를 즐겼다. 그는 궁중화원이었지만 어디에든 얽매이기를 싫어하는 자유분방한 기질의 소유자였다. 그의 이백음행도(李白吟行圖)에서 보듯이 궁중의 전통 화법을 벗어나, 감필묘(減筆描)이라는 새로운 화법을 창안했다. 마치 술에 취해 성글게 붓을 놀리듯이 거칠게 생략하는 기법이다.

명(明)에는 오위(吳偉, 1459~1508)와 서위(徐渭, 1521~1593)가 종이위에 술을 그린 화가들이다. 이들 모두 어린 시절 불우한 환경으로 가슴 속에 울분과 한이 가득했다. 삶 속에 술이 함께 하지 않고는 예술적 기질을 제대로 뿜어내지 못했을 것이다. 술에 취한 채 황제를 배알한 오위의 기개는 이백과 견줄 만하다. 정신적인 충격으로 자신의 머리를 도끼로 찍어서 자살을 기도하고 귀에 못을 박기도 했던 서위는 면도날로 자신의 귀를 자른 고호와 겹쳐진다. 서슬 퍼런 예인(藝人)들의 천착이 그대로 느껴진다. 물과 불의 조화는 이렇듯 삶의 비애를 예술로 승화시키기도 하고, 자연과 더불어 후대의 마음속에 또렷이 기억되기도 하는 것이다.

글쓴이 김상돈 : 물과 불을 넘나들면서 명정(酩酊) 40년을 살았고, 언론계와 국회 당, 공기업 임원 등을 두루 거친 뒤 지금은 사단법인 4월회 사무총장과 KAIMA 전무이사로 있다