‘그래, 난 취했는지 몰라, 실수인지도 몰라. 아침이면 까마득히 생각이 안나 불안해할지도 몰라. 하지만 꼭 오늘밤엔 해야 할 말이 있어. 약한 모습 미안해도 술김에 하는 말이라 생각지는 마….’(전람회가 부른 ‘취중진담’ 중에서)

‘그래, 난 취했는지 몰라, 실수인지도 몰라. 아침이면 까마득히 생각이 안나 불안해할지도 몰라. 하지만 꼭 오늘밤엔 해야 할 말이 있어. 약한 모습 미안해도 술김에 하는 말이라 생각지는 마….’(전람회가 부른 ‘취중진담’ 중에서)

술은 맨 정신엔 용기 낼 수 없었던 것을 해낼 수 있는 힘을 주기도 한다. 우린 흔히 취중진담(醉中眞談)이라는 말을 사용한다. 평소 입 밖으로 꺼낼 수 없었던 말들을 취중에 술술 풀어낸다는 것이다. 그것이 사랑고백이든 타인에 대한 서러움이든 말이다. 취중에 한 말이 달콤한 것들이었다면 문제없겠지만, 술을 빌미로 타인에게 상처를 주거나 해선 안 될 말을 했다면 술 먹고 제대로 실수한 것이라 보는 게 맞다. 술은 이처럼 동전의 양면적인 모습을 갖고 있다. 우리는 득이 될 수도 있고 해가 될 수도 있는 술을 어떻게 접하였는가.

‘겉은 눈으로 보고 속은 술로 본다’는 말이 있다. 사람의 외모는 눈으로 보면 알 수 있지만 마음속은 알 수 없기 때문에, 취하도록 술을 마시게 하면 속에 감추어 두었던 말을 술김에 다 하게 된다는 뜻이다.

이런 말도 있다. ‘술이 머리로 들어가면 비밀이 밖으로 밀려나오게 된다.’ 요즘 일부 회사들은 신입사원을 뽑을 때 호프집에서 하기도 한다. 술이 취한 상태에서도 쓸 만한 인재를 찾기 위함일 것이다. 과거 현대그룹의 정주영 회장도 현대건설 직원을 뽑을 때 마지막엔 강릉 백사장에서 밤새 술을 마셨다고 했다. 정 회장은 술이 시작되기 전 “저 달이 질 때까지 마셔야 한다”고 했다고, 이명박 대통령은 그의 저서 〈신화는 없다〉에서 회고한 바 있다. 술을 마시면 진심이 나온다. 신체 구조가 그렇게 되어 있다.

며칠 전 경남 양산의 한 분이 〈삶과술〉을 구독하겠다고 전화를 해왔다. 신문을 발행하는 사람으로서 신문 구독자가 느는 것만큼 신나는 일이 없기에 그 분과 술에 관한 몇 마디 말을 주고받았다. 그 분은 “나는 술 마시지 않는 사람과는 사업을 하지 않는다”면서, “술 마실 줄 알면서 안 먹는 사람은 첫째가 사기꾼이요, 둘째가 놀음쟁이요, 셋째가 오입쟁이”라고 했다. 왜 그러느냐는 질문에 “사기 치려는 자가 술을 마시면 진심이 나오는데 어떻게 마실 수 있으며, 정신 바짝 차려야 남의 돈을 딸 수 있는데 술 마시고 머리가 띵한 채로 어떻게 돈을 딸 수 있으며, 술에 취하면 여자 생각보다는 잠자기 바쁠 텐데 술을 마시겠느냐”는 것이었다.

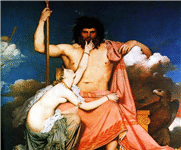

아리스토텔레스는 ‘난제들(Problemata)’에서 ‘술 취한 사람은 왜 잘 우는가?’, ‘몹시 취한 사람들이 성교를 하지 못하는 이유는 무엇인가?’를 찾으려 했지만 아직까지 이에 대한 명쾌한 해답은 없다. 현대 의학자들도 몇 십 년을 이 문제에 매달렸지만 끝내 해답을 얻지 못한 것은, 술이란 것이 그렇게 오묘하기 때문이 아닐까.

과학저술 수상자인 스티븐 브라운(Stephen Braun)은 그의 저서 〈한잔의 유혹(The Science and Lore of Alcohol and Caffeine)〉에서 “알코올과 카페인은 뇌와 마음의 모든 차원에 영향을 미친다. 알코올과 카페인은 신경전달물질에 직·간접적으로 작용하여 뇌와 다른 영역에서 생겨나는 좀 더 신중한 욕망들과 충돌하거나 그것들을 철저히 압도한다. 더 마시면 파멸에 이르리라는 것을 뻔히 알면서도 술병에 손을 뻗는다”고 했다.

법화경에도 ‘처음에는 사람이 술을 마시고, 다음에는 술이 술을 마시고, 마지막엔 술이 사람을 마신다’는 구절이 있다. 그래서인가 이미 2000년 전 델피의 아폴론 신전 석면에는 이런 경구가 새겨져 있다.

‘너 자신을 알라’, ‘지나쳐 좋을 건 아무것도 없다.’

주당들이 새겨둘 말이다.